|

�Z�U�[���E�t�����N�Ƃ��̒�q�B César Franck et ses disciples

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

||||||||||||||||||||

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

||||||||||||||||||||

|

|

���������� ���܂ł̌�����ʂ�17���I�̃o���b�N����20���I�̌��㉹�y�܂Ńt�����X���y�̗��j�����Љ�Ă��܂������A����̓t�����X�v��(1789�N)�O�ォ��N�����P���I�߂��̐��ފ����~���A�t�����X���y�̔҉�ɐs�͂���19���I�㔼�̉��y�Ƃ��e�[�}�Ɏ��グ�܂����B�����p���ɖ�������C�^���A���O���̉��y���y�I�t�����X�I�y���b�^�ɋƂ��ς₵���T���T�[���X���u�^�̃t�����X�̌|�p���I�v�ƌĂт����u�������y����v��ݗ��A����ɑ����A�^�����đ傢�Ȃ銈����S�����̂��t�����N�Ƃ��̒�q�B�ł����B�t�����N�͌h�i�Ȃ�J�g���b�N�M�҂ł��苳���I���K�j�X�g�A���p�����y�@��������@���Ɏ���܂ł̐E��S������T�玞�Ԃ̋������萶�k�B��M�S�ɋ����A�����͖����ɋN�����č�Ȃ����Ɠ`������Ă��܂��B�t�t�����N�̐l�ԓI���傳�A�����Ȃ鐸�_�ƌ|�p����M��ɐ��q�����q�B�̃O���[�v���g�t�����L�X�g�h�ƌĂ�A���鉉�t������ȉƈȊO�ɂ��s�G���l�A�f���p���N�A���ߑ�t�����X���y�̏d�v�ȍ�ȉƒB�������܂܂�Ă��ċ�������܂��B�t�����N�̓h�C�c���y�𗝑z�Ƃ������ɂ��A����܂ł̃t�����X���y�ɂ͋H�ł���S�̐[������i�ɑ��Nj����܂����B��q�B�͎t�̍�ȋZ�p�y�т��̐��_���p���Ȃ���V�������y�̓����J�Ă�����ł����A���R�Ȍ��ۂƂ��Ď���̍�ȉ��h�r���b�V�[�A�����F�����t�����X��۔h�ƑR���鎖�ɂȂ�܂��B�@�z�����Đ^���Ȃ鉹�y�ւ̏�M�͍r�g���A���l����V�������y�ݏo���čs���Ƃ������y�j�̉^���A����Ȓ���_�ō���̑f���炵����i��������������K���ł��B ���É��t�����X���y�������\�@�@CAZABO�m�c���O�ێq |

|

|

||||||||||||||||||

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

����̍�ȉƒB |

�@�@�@ |

|

||||||||||||||||||

|

�@�@ ���@���T���E�_���f�B

V. d�fINDY 1851�`1931 |

�@ ���C�E�K���k Louis GANNE 1862�`1923 |

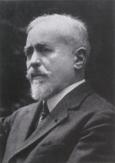

�Z�U�[���E�t�����N

Cézar FRANCK 1822�`1890 |

�@�@ �|�[���E�f���J

Paul. DUCAS 1865�`1935 |

�@�@ �G���l�X�g�E�V���[�\�� Ernest CHAUSSON 1855�`1899 |

|

||||||||||||||||

|

Programme�@ �@�@�@�@�@ |

|

||||||||||||||||||||

Prologue�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�v���g�[�N�@�u�t�����L�X�g�Ƃ��̎���v �s Les Franckistes et leur époque �t |

�@ �n�Ӂ@�N�@�i��ȉƁj |

||||||||||||||||||||

|

�t�����X�v���ȑO��100�N�Ԃ͂ǂ��Ȃ��Ă������H�ƌ����܂��ƃ��C14���ɂ��1682�N���F���T�C���{�a���݊J�n�A�����ăt�����X����o���b�N�̍�ȉƒB�̊�����㉤���C15�A16���̉h�����݂��v���̖u���B�v�����N�����v���ɂ͓����O���ւ��o�������R���≤��M�����ґ�ȏo��������A�M���Ǝs���Ƃ̏Փ˂����y�̔��W�Ɋւ��ẮA�{�a�̒������ł͂Ȃ��{�a�O�Ŏs���̊Ԃł̓I�y�������s��n�߂Ă����B1780�N�ɂ��~悓I�I�y���R�~�b�N�A�v����̖�100�N�Ԃł͉��y���ފ��Ƃ����ǂ�����ł̃o���[����O�����h�I�y���������e�͌y������������ɏ㉉���ꂽ�B����Ɋv������u�p�����y�@�v���ݗ�����A�����Ŋw�Ԑ_���B�̓I�y������Ȃ����[�}��܂��������A��ɉ��y�@�����ɂȂ�̂���ȉƂ̃G���[�g�R�[�X�ł��������A�I�y���ւ̐�������ԂŊ�y�Ȃ͊w���̉ۑ�̂悤�Ȃ��̂Ƃ������������������y�S�ʐ��ނւ̉e���ƂȂ����B�����ŃT���T�[���X�́u�t�����X�l�ɂ��t�����X�̉��y�A�����Đ����Ȋ�y�Ȃ̔��W�v���咣�A���y�Ƃɋ����Ăт���1871�N�������y�����ݗ������B�T���T�[���X�ɂƂ��āu�|�p�Ƃ͌`����ԏd�v�ł���A�D���ȃ��C���A�a���A�����ĉ��F������\�z����钲�a����ł���B���ɂƂ��ĕ\�����M�͒P�ɂ��낤�Ƃ𖣘f��������̂ɉ߂��Ȃ��v�Ɛ����A���̂��ߌ`�����d��h�C�c���y��͂Ƃ����B������ɂ̓t�H�[���A�}�X�l�[�A�^�t�@�l���A�M���[�����W������i�\���Ă������A�T���T�[���X�͋C�ނ����������X�Ƀt�����N�Ɏ������ڂ��Ă䂭�B1872�N�p�����y�@�̃I���K�������ɏA�C�����t�����N�͑吨�̖剺�̐M�]���W�߂�Ɠ����ɁA��q�B���������y����Ŋ������������d�Ȃ�t�����L�X�g�h���a�������ƌ����悤�B�t�𒆐S�ɒ�q�������M�S�ɃO���[�v��g�ނƂ������ۂ́A�i��̃T�e�B�[���͂ށu�t�����X�U�l�g�v�ɂ�������j���t�����X�l�ɂ����Ă͒������B�t�����N�̒�q�ł���P.�f���J�̓h�r���b�V�[�Ɠ��N��ł���A��ȉȃM���[�N���X�ł͓��傾���h�r���b�V�[�̓t�����N�h�ɃR���Z�v�g�ʂőΗ����������B�i���l�̈ӌ��ł͐[�����ł͂Ȃ����Ă���Ǝv���j�������h�r���b�V�[�̓t�����N�̍�i���̂���ɔF�߁A�����ɂ��Ă̋�������u���X�p�����Ă��邪�A�f���炵���v�Ə^���Ă���B�Ō�ɐ��ފ��ɏo�������Ǎ��̍�ȉƂ̂悤�Ȃ׃����I�[�Y�̑��݂ɂ��ĕt�����邪�A1828�N�ɔނ��������p�����y�@�I�[�P�X�g�����t�̃x�[�g�[���F���̌����ȂɊ�y�̑f���炵���Ɖ\�������āA�P�W�R�O�N�ɗL���ȁu���z�����ȁv����Ȃ����̂ł���B���̐��_�������ƂȂ�T���T�[���X��t�����N�ɓ`�����ꂽ���͋����[���B�@�@�@�\�@�ȏ�u�b�̊T�v�@�\ |

|||||||||||||||||||||

|

�� �t�����N C.

Franck |

���@�C�I�����\�i�^�@�C������� Sonate pour violon et piano en la majeur��1�y��Allegretto moderato ��2�y��Allegro |

|

|||||||||||||||||||

|

1886�N�@64�̂Ƃ��̍�i�ŁA�t�����N���������̌���ݏo�����~�n���ɍ�Ȃ��ꂽ�B���@�C�I�����\�i�^�͂P�Ȃ݂̂ɂ�������炸�A���@�C�I�����\�i�^�̍ō���̈�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���̋Ȃ͗F�l�œ����̃��F�[�W�����܂�̑僔�@�C�I���j�X�g�A�E�W�F�[�k�E�C�U�[�C�i1858�`1931�j�Ɍ����̂��j���̑��蕨�Ƃ��ĕ�����ꂽ�B���̂Ƃ��̃t�����N�̌����@�|�u�����₩�Ȏ菑�����ЂƑ��A�킽���͂����ɐS�̂��ׂĂ����߂܂����B�v�\�@�����͍�Ȃ��ꂽ�N�ɃC�U�[�C�ƃ{���E�f�E�x�[�k�v�l�ɂ���ău�����b�Z���ɂčs���A���̌���C�U�[�C�͂��̍�i�̉��l���������Ă����̂ŁA���[���b�p�̂��������ʼn��t���Ă܂�����B���̃\�i�^�͂S�̊y�͂���Ȃ�A�t�����N�̌�@�ł���z�`�����g���Ă���B�@��P�y�͂̑�P���́@D,�@Fis,�@D�A��S�Ȃ̊�{�y�z�Ƃ��Ă�����y�z���o���Ă����W�J���Ă����E�E�E�Î�A�F��A����A�S�̉���̊����⓮�h�A�����ď��E�E�E�������Ȃ�Ɣ����������Ō���Ă��邱�Ƃ��I�@�P�y�͂̓A���O���b�g�E�x���E���f���[�g�@�W�J���������Ȃ��\�i�^�`���B��Q�y�͂̓A���O���@�\�i�^�`���B��R�y�͂̓��`�^�e�B�[���H�E�t�@���^�W�A���R�ȎO���`���i�����Ƃ������I�Ȋy�͂ł���j�B��S�y�͂̓A���O���b�g�E�|�R�E���b�\�@�����h�E�\�i�^�`���B�ЂƂ��Ɨ]���ɏ������Ă��������ƁA�Ƃɂ����Amolt dolce,(���ɗD����) dolcissimo(�ō��ɗD����)�̕\�L�����ɗނ����Ȃ��قǑ����̂������[���͂Ȃ����낤���B���{���͂Q�y�͂܂łł���B �|�c�@��g�@�L |

�@ Pf.�n�Ӂ@���b�q�@Vl.�|�c�@��g |

|

|||||||||||||||||||

|

�f���J P. Dukas |

�����[�̎��ɂ��ϑt�ȁA�ԑt�ȂƏI�� Variations, Interlude et Finale sur un thème

de Rameau |

|

|||||||||||||||||||

|

�|�[���E�f���J��1865�N�p���ɐ��܂�A�s�A�j�X�g�̕�e�̉e���ŗc�����特�y�ɐe���݁A�p�����y�@�ɐi�w����B�f���{�A�ɘa���y���w�сA�G�����X�g�E�M���[�̍�Ȃ̃N���X�ł́A�h�r���b�V�[�Ɠ����ƂȂ�B��ȂɊւ��Ă͋ɒ[�Ȋ��S��`�Ō��������i�\�܋ȂقǁB���ɂ͐��{����������i������j�������Ƃ����B��]�ƂƂ��Ă��u�T����]�v�ȂLjꗬ���Ŏ��M�����B�p�����y�@�����Ƃ��č�ȁA�ҋȂ̋���Ɍg���A���V�A���A�f�������t���Ȃǂ̖剺���ł�B�t�����L�X�g�̈���Ńt�����X���y�̓`���ɍ��������a�V�Șa���@�Ɗnj��y�@�Ō㐶�ɉe����^���A���ł��s�s�A�m�\�i�^�t�s���@�g���̒�q�t�͍L���m���Ă���B1935�N5��17���A�p���ɂĎ����B �s�����[�̎��ɂ��ϑt�ȁA�ԑt�ȂƏI�ȁt��1903�N�ɍ�Ȃ��Ȃ��ꂽ�B03�N�A�u�������y����v�ɂ����āAEdiuare Risler���������Ă���B�����[�́s�n�[�v�V�R�[�h�ȏW��t(1724)��<���>�̃��k�G�b�g�̏\�Z���߂̃V���v���ȃe�[�}�Ɋ�Â��Ă���B���ϑt�`��Z�ϑt�͑ΈʓI�ȗv�f���c���ĕϑt���A�掵�ϑt�`��\��ϑt�ł͎�Ƀ��Y���ω���Njy�B�ԑt�Ȃ͎��I�Ȍ��z�ł���B��\��ϑt�i�I�ȁj�͋K�͂��傫�����y�₩�Ŕ������B |

�@�@ Pf.�|���@�E�L�F |

|

|||||||||||||||||||

|

|

�� �ƒf�ƕΌ��Ō��t��Y���܂��B���-�p�T�������Ɏ��g�𒍓��B���ϑt-�A�C�A���A�[�g�̎肷��B���ϑt-���C�̂����V�l�B��O�ϑt-�������ƉA���l�ϑt-���敗�B��ܕϑt-�Q���B��Z�ϑt-����Ȃ���]�B�掵�ϑt-���X�̜p�j�B�攪�ϑt-�g�ł��ہB���ϑt-�Ȃ�ƂȂ��͂��Ⴂ�ŁB��\�ϑt-�����B��\��ϑt-�߂��݂ւ̓���B�ԑt��-���z�̒��ɃJ�b�R�E���������Ă���B�I��-�J�b�R�E�Ŏn�܂���̒��̃��e�B�[�t���U��߂��A�t�����X�n�I���K���̃g�����y�b�g�ǂ��g�����N�H�h���x�b�g(���B�̋���)�B�@ �ȏ�@�|���@�E�L�F�@�L |

|

|||||||||||||||||||

|

�_���f�B V. D�findy |

�t���[�g�A���@�C�I�����A���B�I���A�`�F���ƃn�[�v�̑g�ȁ@Suite en

parties Op.91 �T �\�i�^�`�������t�FEntrée en sonate; Modérément animé �U �Â߂��������FAir désuet; Modéré, sans lenteur �V �T�����@���h�FSarabande �W �t�@�����h�[��(�����h�`��)�FFarandole variée en Rondeau |

|

|||||||||||||||||||

|

�����@���T���E�_���f�B�͗c���������s�A�m���w�Ԃ��A�ꑰ������邽�߂��@�w���w�ԁB�������Ȃ���A���y�ƂɂȂ邱�Ƃ����S���Ă���A�Z�U�[���E�t�����N�̌��g�I�Ȗ�l�ƂȂ�B1894�N�p�����X�R���E�J���g������n�݂��A�v����܂œ��Z�Ȃ�т��p�����y�@�ʼn��y���w������B�剺�ɁA�T�e�B�A���[�Z���A�}���e�B�k�[������B�܂��A�t�����N���x�[�g�[���F���Ɋւ��錤�������������B�_���f�B�̍�i�́A�������قLj�肵�ĉ��t����Ă��Ȃ��B�ł��L���ȍ�i�͂����炭�u�t�����X�̎R�l�̉̂ɂ��������v�ł��邪�A�ނ̍�i�́A�t�����N�ƕ�������[�O�i�[����̉e���������Ă���B�i�_���f�B��1876�N���o�C���C�g�j�Ռ����ɂ����āA�u�j�[�x�����O�̎w���v�̏����ɏo�Ȃ��Ă���B�j �u�g�ȁvop.91��1927�N�ɁA�n�[�v�̋����s�G�[���E�W����������u�p���T�d�t�c�v�̂��߂ɏ����ꏉ������Ă���B���̂T�d�t�c�́A�t���[�g�A�n�[�v�A���@�C�I�����A���B�I���A�`�F���Ƃ������X��������Ґ��̒c�̂����A�t���[�g�̋����A���l�E���A��K�X�g���E�N�����l������Q�����Ă���A���̒c�̂̂��߂Ƀs�G���l�A���[�Z���A�t�����Z�Ȃǂ���i�������Ă���B�Ȃ́A4�y�͂���Ȃ�g�Ȃ����A2�y�͂ɂ̓��@�C�I�����Ƀt���W�I���b�g��p���ăI���K���̋����̌��ʂ��o���Ă���B�i�����̂͂��ŁA�����F�����{�����̒��ŗp���Ă���B�j����A�ꐶ�����Ȃ��i�e���Ȃ��j�����m��Ȃ��قǁA���t�����̂��������Ȃł���B �ȏ�@⨁@�F��@�L |

Va.�������GVl.���Y�L��qVc.�O�R���q Harp���c�^�I�q�@Fl.⨁@�F�� |

|

|||||||||||||||||||

|

�� �K���k L. Ganne |

�A���_���e�ƃX�P���c�I �FAndante

et Scherzo |

�@ Pf.�}�� �ޏ��q�@Fl.⨁@�F�� |

|

||||||||||||||||||

|

�� ���C�E�K���k�i1862�`1923�j�́A�f���{�A�ƃt�����N�Ɋw�t�����X�̍�ȉƂł��B�ނ͒��N�A�����e�J�����̃I�y���w���ҁA���y�ē߁A�ǂ��炩�ƌ����Όy���앗�̍�i (�}�[�`�ȁA�_���X�ȁA�T�����p���i�Ȃǂ��܂�) ����������c���Ă��܂��B���ɁgLa Marche Lorraine�h �� �gLe Père de la Victoire" �̂Q�Ȃ̃}�[�`�̓t�����X�l�Ȃ�N�����m���Ă��郁���f�B�[�ł��B �u�A���_���e�ƃX�P���c�H�v�̓p�����y�@���Ǝ����p��1901�N�ɍ�Ȃ���܂����B�@������ɏ����ꂽ�t�H�[����S�[�x�[���Ȃǂ̋Ȃɔ�ׂ�Ɖ��t�����@��̏��Ȃ��Ȃł����A�ߑ�t�����X�̃t���[�g�Ȃł͏d�v�ȃ��p�[�g���[�Ƃ����܂��B�Ȃ́A����I�ȃA���_���e�ɂ���Z���J�f���c�@���͂��݁A�d���̕��̂悤�ȃX�P���c�H�ɑ����܂��B�@⨁@�F��@�L |

|

||||||||||||||||||||

|

�V���[�\�� E. Chausson |

�n�`�h���@Le colibri �u���ƊC�̎��v���Extrait

de�gPoème de

l�famour et de la mer�h�����̋G�߁@Le temps des lilas |

|

|||||||||||||||||||

|

���G���l�X�g�E�V���[�\���́A���悻40�̉̋Ȃ���Ȃ��܂����B�Z�U�[���E�t�����N�Ɏt�����A�F�l�ł������f���p���N�Ƌ��ɔނ́A�t�H�[���A�h�r���b�V�[�A�����F���̉̋Ȃɐ旧���A���邢�͏d�Ȃ荇���A�ߑ�t�����X�̋ȁi�����f�B�[�j�̔��W�ɏd�v�ȑ��Ղ��c���Ă��܂��B ���n�`�h���F���E�R���g�E�h�E���[���̎���4���̂T���q��p���A�u���т����K���ȗΐF�̃n�`�h�������F�̉Ԃ���Â����𑧐₦��܂ň��݊����悤�Ɉ�����l�ƐO�����킵�A�����K���̒��ɑ��₦�邱�Ƃ�]�ވ��̉̂ł��B �������̉ԍ炭�����F�����X�E�u�V���[���̎��Łu���ƊC�̎��v�Ƃ������y�ƃI�[�P�X�g���̂��߂̒���ȋȂ̍Ō�̕����ł��B�ނ̉̋Ȃ̒��ł́A�ł��L���e���܂�Ă��邱�̏�Ȃ��[����]�����������߂��݂̉̂ł��B�@ ���c�@���b�q�@�L |

�@�@�@�@ |

|

|||||||||||||||||||

|

�t�����N C. Franck |

�s�A�m�d�t���@�w�Z�����Quintette pour piano et cordes en

fa mineur ��1�y���@Molto moderato quasi lento �|Allegro |

|

|||||||||||||||||||

|

|

���Z�U�[���E�t�����N��1822�N12��10���A�x���M�[�̃��G�[�W���̐��܂�ŁA��͊��S�ȃh�C�c�n�A���j�R�����W���[�t�͋�s�Ƃł��邪�D�G�ȃs�A�j�X�g�ł��������ׁA�b�܂ꂽ���y�I���ň�����B�t�����N�����G�[�W�����y�@�ɂ��s�A�m�ȋy���\���t�F�[�W�����ňꓙ�ܓ������N��1835�N�Ƒ��Ƌ��Ƀp���ɈڏZ���Ă��邪�A����s�A�m���t�ɒ����Ă��鎖���畃�e�͓�l�ւ̉p�ˋ�����l���Ă����炵���B13�Ŋ��ɍ�Ȃ̍˔\���������t�����N�����A1837�N�Ƀp�����y�@�ɓ��w���s�A�m�A�Έʖ@�A�I���K���A�e�ȂŌ��s��ςݗD�G�Ȑ��т��C������B���̌�V���p����X�g������s�A�m�̍˔\�𒍖�����Ă������A1858�N����͏I���A���N���`���h����̃I���K�j�X�g�߂��B1871�N�T���T�[���X�A�t�H�[���Ƌ����u�������y����v�ݗ��A���N1872�N�p�����y�@�����ɔC������A1886�N����͓��y�@�@�����C���Ă���B����́A�ނ̉��y�j��̈ʒu�t���̓t�����X�̉��y�Ƃł���B�����Ĕނ̈琬�����D�G�Ȓ�q�B�g�t�����L�X�g�h����u�C�������v�ƌĂ�A�ނ�Ƌ��Ƀt�����X���y�̖��_�Ɨ��Ē����̂��߂ɐ�����������v���́A���̌�ɑ����t�����X�ߑ㉹�y�y�d�ɋ���Ȃ�e����^�����B����ȉƂƂ��Ẵt�����N�͓Ǝ��̓�����ތǍ��̐l���ł���A���ՂȐ������y�̂��A�^�ɐ[��������^����|�p�I�\�������߂āA�o�b�n�ƔӔN�̃x�[�g�[���F���̍�i���狳�P�����o���Ȃ��璷�����Ԃ������ēƑn�I�앗�W�������B���̌���50���Ă��玟�X�Ɍ��삪���ݏo���ꂽ���A1890�N[�������y����]�R���T�[�g�ɂ�����̊��т𗁂т��u���y�l�d�t�ȃj�����v���Ō�Ɉꃕ����A�H��Ŕn�Ԃ̂����_�ɉ�����ł���A�]������68�̂Ƃ��s�A�̋q�ƂȂ����B�앗�͇@�C�i���������A�A�a���̐V�����A�B�\���̌������ƒ��a���グ��邪�A���ɗL���Ȏ��̓t�����N�̍�ȋZ�p�Ɋւ��A�`���Ƃ��ďz�`���i�e�y�͓��A�܂��͑��y�͊Ԃŋ��ʂ̎����J��Ԃ��`���j��Ǝ��̌�@�Ƃ��Ċ������������ł���B���̑��̎�v��i�F�I���g���I�s�����t(1879)�������s�S�_�t(1884)�G�u�O�t�ȁA�R���[���ƃt�[�K�v(1884);�����I�ϑt��(1885);�����ȃj�Z��(1888);�������s�v�V���P�t(1888)�G�O�t�ȁA�A���A�ƏI��(1888);�O�̃R���[��(1890);�@�� |

|

|

||||||||||||||||||

|

���s�A�m�d�t���F1879�N�̍�i�B�ނ̏z�`�������ɐ������Ă��錆��B�O�̊y�͂���Ȃ�Ȃ����e�[�}���z���Ȃ���o�ꂵ�A�e�y�͊Ԃ𖧐ڂɊ֘A�����Ă���B����̉��t�͂P�y�݂͂̂����A�y�͓��ŕ����̐������z�`���̒��Œ���A�g�ݍ��킳��鎖�ɂ���ď�M�I�ō����ȉ��y�̎p���o�����Ă���B�Ȃ́u���t�v�̃e�[�}���h���}�e�B�b�N�Ɍ��y�l�d�Ŏn�܂�A����ɓ��ȓI�ȃs�A�m���Â��ɓ�����B���̔ߒɂȂقǂ̑i���ƗD�����A���z�̒��Ŗ��������炩�ȐS�����s�A�m�Ƃ̑Θb�͐���オ��������Ȃ���u�A���O���v�ɓ���B���R�Ƃ�����P�e�[�}�ƁA������������̂т₩�ŏ���I�ȑ�Q�e�[�}�͏z�`���Ŕ����K�I�i�s�����_�ȓ]���ɋy�сA��������ړ��Ƌ��Ɍ��z�I�Ȑ��E���W�J����Ă���B���̃��}�����Ə�M�͏@���I�Ȑ_�ւ̖₢�����ł��낤���H�Ō�͂Ȃ��ꍞ�ނ悤�Ɂu�v���X�g�v�ɓ��藋�̂悤��fff�̃e�[�}����˔@���ɕϐg���A��ꃔ�@�C�I�����͎������ނ悤�ȃs�A�m�̏�łЂ�����Â܂蔼���K�ŏ㏸���Ă䂭�B��@�C�I�����̋F��A�`�G���̏��t�e�[�}�A�Ō�Ƀ��B�I�������ߑ��̂悤�ɏ����s�����`�[�t��t���A�d�t�̐��E�������ł̒��ɏ�����B �@�ȏ�@C.�c���O�ێq�@�L |

�@ Pf.�J�U�{���c���O�ێq�@�PVl.���c���@Va.���� ���G �UVl.���Y�L��q�@Vc.�V�� ���q |

|

|||||||||||||||||||

|

�A���R�[���� |

�I����F�S���X�e�[�W���A

|

|

|||||||||||||||||||

|

�x�����I�[�Y�F���z�����Ȃ�� �u������v

Vl.���Y�L��q�@Fl.⨁@�F�� |

|

||||||||||||||||||||